■□■ 最新の写真 ■□■ サイト内検索 |

| 幸遊記NO.308 「杉田誠一のJAZZ誌とその現場」2016.12.5.盛岡タイムス |

1971年3月19日号「アサヒグラフ」(表紙の写真・秋吉敏子)を見つけて来て、僕を喜ばせたのはサンライズマンこと高橋日出男さん。昨年(2015)のことである。僕はそれを今年(2016)3月「ジョニーと行く“NY・穐吉敏子の旅”」のお供にもって行き・セントラルパーク・ウエストの穐吉さん宅にて「3-6-‘16・ニューヨーク自宅にて・穐吉敏子」とサインして頂いた。

そのグラフ誌をカバンに入れ、筆者にもサインを頂こうと¥15.000で4日間(JR東日本)乗り放題の大人の休日チケットを利用して横浜・白楽駅に降り立ち「ビッチェズ・ブリュー」というジャズスポットへ行った。店は開店前であったが、オーナーの杉田誠一さん(71)と久し振りに感激の再会。彼は1969年の創刊から76年6月号まで「JAZZ」誌の編集長だった人(新潟生まれ)で、独協大学経済学部中退のジャズ評論家でありフォトグラファー。

NYのジャズクラブ「ビレッジゲイト」が地下から一階に移って「トップオブザゲイト」となった店で1968年に穐吉さんはケニードーハム(tp)、ロンカーター(b)、ミッキーロッカー(ds)そして結婚前のご主人・ルータバキン(ts)とクインテットで「トップ・オブ・ザ・ゲイトの秋吉敏子」というアルバムを録音しているが、翌69年杉田さんがそこへ行った日はビルエヴァンスと秋吉敏子さんが交替でピアノを弾いていたが、何と客は僕一人しかいないライブだったよ!」と驚きの証言。

彼は高校一年の時、横浜のジャズ喫茶「ちぐさ」に行ってコルトレーンをリクエストしたら、「若いから激しいの好きだろうけど、昔からのバップジャズを聴きなさい!」と言われたという。そして鑑賞クラブを作り、芝公園のアメリカ文化センターからブルーノートレコードを借りてきては聴きまくった。JAZZ誌の編集長時代は、日本のジャズが最も熱かった頃で、編集も燃えに燃え、海外取材にも積極的だったが、70年代の中頃フュージョンが流行し始め、ジャズがジャズらしくなくなったと、あっさり編集を降り、フリー・ライターとして活躍し、本や写真集を出版。10年前からはマイルス・デイビス(tp)の記念碑的アルバム「ビッチェズ・ブリュー」を店名としたジャズスポットを開いて,現場に戻り、現在「ジャズ批評」誌などに執筆中である。

そのグラフ誌をカバンに入れ、筆者にもサインを頂こうと¥15.000で4日間(JR東日本)乗り放題の大人の休日チケットを利用して横浜・白楽駅に降り立ち「ビッチェズ・ブリュー」というジャズスポットへ行った。店は開店前であったが、オーナーの杉田誠一さん(71)と久し振りに感激の再会。彼は1969年の創刊から76年6月号まで「JAZZ」誌の編集長だった人(新潟生まれ)で、独協大学経済学部中退のジャズ評論家でありフォトグラファー。

NYのジャズクラブ「ビレッジゲイト」が地下から一階に移って「トップオブザゲイト」となった店で1968年に穐吉さんはケニードーハム(tp)、ロンカーター(b)、ミッキーロッカー(ds)そして結婚前のご主人・ルータバキン(ts)とクインテットで「トップ・オブ・ザ・ゲイトの秋吉敏子」というアルバムを録音しているが、翌69年杉田さんがそこへ行った日はビルエヴァンスと秋吉敏子さんが交替でピアノを弾いていたが、何と客は僕一人しかいないライブだったよ!」と驚きの証言。

彼は高校一年の時、横浜のジャズ喫茶「ちぐさ」に行ってコルトレーンをリクエストしたら、「若いから激しいの好きだろうけど、昔からのバップジャズを聴きなさい!」と言われたという。そして鑑賞クラブを作り、芝公園のアメリカ文化センターからブルーノートレコードを借りてきては聴きまくった。JAZZ誌の編集長時代は、日本のジャズが最も熱かった頃で、編集も燃えに燃え、海外取材にも積極的だったが、70年代の中頃フュージョンが流行し始め、ジャズがジャズらしくなくなったと、あっさり編集を降り、フリー・ライターとして活躍し、本や写真集を出版。10年前からはマイルス・デイビス(tp)の記念碑的アルバム「ビッチェズ・ブリュー」を店名としたジャズスポットを開いて,現場に戻り、現在「ジャズ批評」誌などに執筆中である。

| 幸遊記NO.307 「マーサ三宅と娘の“徹子の部屋”」2016.11.28.盛岡タイムス |

「お母さんは歌手、いつも歌をうたう。お母さんの声はきれい。なぜだろう。歌手だから、努力したから、きっとそうだ。」1971年、まだ小学生だった頃の、現ジャズ歌手大橋美加さんが母の「マーサ三宅・愛の哀しみを歌う」という、イージーリスニング・ジャズ・アルバムに書いた詩文の一部分。

そのマーサ・三宅さん(本名・光子・83)と長女の美加さんが初となる母娘共演を果たしたCD「HOME」が今、全国的な話題となって好評の様子。発売になったのは今年2016・9月。その準備中の7月12日、かつて「11PM」や「クイズダービー」の名司会者として活躍した父・大橋巨泉氏(82)が亡くなった。彼が未だ若かった頃、歯に衣を着せぬジャズ評論家であったことから、反権力、反戦への思いを最後まで貫いた人でもあった。そんな父を娘の美加さんが「ファミリー・ビジネス」というCDアルバムで共演したのは1997年。 母・マーサ三宅さんは、ジャズボーカル界のゴットマザーと呼ばれ、人気、実力№1歌手として1972年からこれまでに4.000名を教えて来た人。満州四平街(現・中国吉林省四平市)生まれ。戦後引揚げ、日本音楽学校を卒業したものの超ハングリーな時代、死活問題で苦し紛れに米軍キャンプで歌い始め、プロデビューしたのが卒業直後の1953年5月。

1990年僕が歌について質問した時、彼女は「歌!ってっ私にとっては人生ですね。キャラクターっていうか、性格も出るし、背景の生活状態もわかると思うし、健康も、今倖せかどうかってこともわかりますよね。自分の人生を唄えるだけの表現力が出来るまで唄い続けていけるか!売れない時にもどのようにしてキチンと生活をまかない、知名度も落とさないで保っていくかってことですよね」と話してくれたっけ。

1985年「日本ジャズ祭in陸前高田」ではトリのステージに立ってくれたし、僕が彼女にお願いして、とあるレコード会社からリリースして頂いた2009年のCDは第22回ミュージックペンクラブ賞を受賞した。そして来る12月3日(土)18時~は彼女の娘、大橋美加さんに僕の店の階下(3F)に出来たばかりのライブハウス「ヨッシー’S」に出演してくれる様お願いしたら快く引き受けてくれました。又12月9日にはTV「徹子の部屋」に母娘出演し二人で歌うという。

そのマーサ・三宅さん(本名・光子・83)と長女の美加さんが初となる母娘共演を果たしたCD「HOME」が今、全国的な話題となって好評の様子。発売になったのは今年2016・9月。その準備中の7月12日、かつて「11PM」や「クイズダービー」の名司会者として活躍した父・大橋巨泉氏(82)が亡くなった。彼が未だ若かった頃、歯に衣を着せぬジャズ評論家であったことから、反権力、反戦への思いを最後まで貫いた人でもあった。そんな父を娘の美加さんが「ファミリー・ビジネス」というCDアルバムで共演したのは1997年。 母・マーサ三宅さんは、ジャズボーカル界のゴットマザーと呼ばれ、人気、実力№1歌手として1972年からこれまでに4.000名を教えて来た人。満州四平街(現・中国吉林省四平市)生まれ。戦後引揚げ、日本音楽学校を卒業したものの超ハングリーな時代、死活問題で苦し紛れに米軍キャンプで歌い始め、プロデビューしたのが卒業直後の1953年5月。

1990年僕が歌について質問した時、彼女は「歌!ってっ私にとっては人生ですね。キャラクターっていうか、性格も出るし、背景の生活状態もわかると思うし、健康も、今倖せかどうかってこともわかりますよね。自分の人生を唄えるだけの表現力が出来るまで唄い続けていけるか!売れない時にもどのようにしてキチンと生活をまかない、知名度も落とさないで保っていくかってことですよね」と話してくれたっけ。

1985年「日本ジャズ祭in陸前高田」ではトリのステージに立ってくれたし、僕が彼女にお願いして、とあるレコード会社からリリースして頂いた2009年のCDは第22回ミュージックペンクラブ賞を受賞した。そして来る12月3日(土)18時~は彼女の娘、大橋美加さんに僕の店の階下(3F)に出来たばかりのライブハウス「ヨッシー’S」に出演してくれる様お願いしたら快く引き受けてくれました。又12月9日にはTV「徹子の部屋」に母娘出演し二人で歌うという。

| 幸遊記NO.306 「宮本賢のポパイ・ジャズ・落語」2016.11.21.盛岡タイムス |

今年2016、創刊40周年を迎えた「POPEYE」というファッショナブルなシテイ・ボーイ・マガジン9月号の特集は「ジャズと落語」だった。表紙には「ジャズと落語は似ているか?それはおいといて、とにかくどっちもいいもんだ。」のキャッチフレーズ。LA,NYのステッカーが貼られたトランクに右足を乗せ、赤い服着たトランペッターがプッー、ペットとお尻とで二重奏。七枚重ねの赤座布団の上に座った落語家が「よっ!乙な音だね」と柳の下で反応するマンガの表紙。

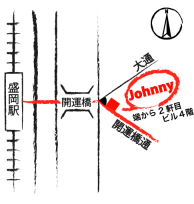

中味はジャズと落語の街へ行こう。新宿、神保町、渋谷、浅草、野毛、いわゆるジャズと落語が同居する街の特集である。ジャズと落語は「人生とやらをちょっぴりわかった気にさせてくれるもの。立川志の輔」で始まるそれには、記者が彼の落語を聞き、まるで大作映画を見た後の様な気分になり、翌日には彼に取材を申し込み「初めて落語とジャズの特集をやることになりました!」で「ポパイ!お前もか!」。この懐かしいフレーズ読んで思い出したのは同社・マガジンハウスの兄弟誌「BRUTUS」2010年の3月号。あれはアンチTOKYO?・クールLOCALと東京にはない東京に負けない地方カルチャーと魅力ある地方都市ランキング50の特集だった。そこへ登場した第9位の盛岡、そのトップページが僕の店「開運橋のジョニー」。後日、新聞もその記事を報じ、ちょっとしたうわさに。

さて本題のポパイ。東京のジャズと落語を取材したのち、ジャズをもっと知りたくて!と岩手のレジェンドを訪ねる特集まで組んだのだ。「先輩に聞かされて以来気になっていた二つの店の名は“ベイシー”と“ジョニー”。今こそ、その扉を開く好機に違いない。いざ北へ!」ときたのでした。ベイシーはいわずと知れた全国区。ジョニーは、まるで落語のオチのようなダジャレの、ちほう区。

「盛岡を訪ねる決意を先輩に伝えたら“これを聴いていきなよ”とジョニー製作の“海を見ていたジョニー”という幻のレコードを貸してくれた」とある。そして開運橋のジョニーでその音を聴き「この音楽が出来るまでの経緯を含め、日本には欠かせない一枚なのだと知った。40年前岩手から日本のジャズ界に一石を投じるとしたジョニーズレーベルはチャレンジング!」とは東京生まれのポパイライター・宮本賢さん(27)なのでした。

中味はジャズと落語の街へ行こう。新宿、神保町、渋谷、浅草、野毛、いわゆるジャズと落語が同居する街の特集である。ジャズと落語は「人生とやらをちょっぴりわかった気にさせてくれるもの。立川志の輔」で始まるそれには、記者が彼の落語を聞き、まるで大作映画を見た後の様な気分になり、翌日には彼に取材を申し込み「初めて落語とジャズの特集をやることになりました!」で「ポパイ!お前もか!」。この懐かしいフレーズ読んで思い出したのは同社・マガジンハウスの兄弟誌「BRUTUS」2010年の3月号。あれはアンチTOKYO?・クールLOCALと東京にはない東京に負けない地方カルチャーと魅力ある地方都市ランキング50の特集だった。そこへ登場した第9位の盛岡、そのトップページが僕の店「開運橋のジョニー」。後日、新聞もその記事を報じ、ちょっとしたうわさに。

さて本題のポパイ。東京のジャズと落語を取材したのち、ジャズをもっと知りたくて!と岩手のレジェンドを訪ねる特集まで組んだのだ。「先輩に聞かされて以来気になっていた二つの店の名は“ベイシー”と“ジョニー”。今こそ、その扉を開く好機に違いない。いざ北へ!」ときたのでした。ベイシーはいわずと知れた全国区。ジョニーは、まるで落語のオチのようなダジャレの、ちほう区。

「盛岡を訪ねる決意を先輩に伝えたら“これを聴いていきなよ”とジョニー製作の“海を見ていたジョニー”という幻のレコードを貸してくれた」とある。そして開運橋のジョニーでその音を聴き「この音楽が出来るまでの経緯を含め、日本には欠かせない一枚なのだと知った。40年前岩手から日本のジャズ界に一石を投じるとしたジョニーズレーベルはチャレンジング!」とは東京生まれのポパイライター・宮本賢さん(27)なのでした。

| 幸遊記NO.305 「吉島英信の“ライブハウス・ヨッシー‘S”」2016.11.15.盛岡タイムス |

今年(2016)の秋、18年間勤務した冷凍設備の販売保守会社を定年退職した吉島英信さん(60)は、50才の時に将来構想を立て「定年になったら、ライブハウスをやりたい!そこのマスターはピアノを弾けたら、最高だろう」と夢を見た。電話帳にて「ポピュラーピアノ」と名打っていた盛岡市開運橋通の松田京子さん(56)の教室を見つけ、1年1曲はモノにすると自分に誓った。「ウィアー・オール・アローン」「ムーン・リバー」「星に願いを」「枯葉」「シェルプールの雨傘」「マイ・ウェイ」「シャドー・オブ・スマイル」「イマジン」「明日に架ける橋」「いとしのエリー」念願の10曲をマスターして、遂には、僕の店「開運橋のジョニー」の階下・MKビル3Fに「ライブハウス・ヨッシー‘S」を11月4日にオープンした。キャッチフレーズは「音楽でハッピーになろう」である。

ライオネル・リッチーを現代の救世主とあがめ、彼が作曲したラブバラードは、人々に捧げる永遠の歌である!と、彼とダイアナ・ロスのデュエット曲「エンドレス・ラブ」やロバータ・フラック&ピーボ・ブライソンの「愛のセレブレーション」は吉島さんのカラオケ18番(オハコ)でもある。「学校では“いじめられ”父には“しかられ”ひきこもった小学3年生の頃から音楽を聴く様になり、布団の中にもぐっては、ラジオから流れて来る音楽で自分をなぐさめる毎日。いつしかアメリカン・ポップスに憧れ、夢中になっている自分がいた。盛岡第三高校を卒業すると、父と同じ職業への道を歩まざるを得なくなり大学へ入学したが、自分自身の心は納得が出来ず、中退し会社員となって働いた。趣味のギターで心を癒し、兄の影響もあってオーディオにはまり、ジャズに魅せられた。

「まったくのど素人です」と言いつつも遂に念願のライブハウスを開店。80年前のヤマハグランドを完璧にオーバーホールして弦をドイツ製に張り替えたオールドニューの不思議なピアノと、デノンのCDプレイヤー。アキュフェーズのプリメインアンプ、JBLのスピーカーから流れる音は実にゆったりとした心地よい鳴りである。更には130インチのプロジェクタースクリーンまで設備した店舗ホール60席を1時間2千円、第二,第四(土)夜のセッションは参加費千円と格安ですヨッシー‘S賛!

ライオネル・リッチーを現代の救世主とあがめ、彼が作曲したラブバラードは、人々に捧げる永遠の歌である!と、彼とダイアナ・ロスのデュエット曲「エンドレス・ラブ」やロバータ・フラック&ピーボ・ブライソンの「愛のセレブレーション」は吉島さんのカラオケ18番(オハコ)でもある。「学校では“いじめられ”父には“しかられ”ひきこもった小学3年生の頃から音楽を聴く様になり、布団の中にもぐっては、ラジオから流れて来る音楽で自分をなぐさめる毎日。いつしかアメリカン・ポップスに憧れ、夢中になっている自分がいた。盛岡第三高校を卒業すると、父と同じ職業への道を歩まざるを得なくなり大学へ入学したが、自分自身の心は納得が出来ず、中退し会社員となって働いた。趣味のギターで心を癒し、兄の影響もあってオーディオにはまり、ジャズに魅せられた。

「まったくのど素人です」と言いつつも遂に念願のライブハウスを開店。80年前のヤマハグランドを完璧にオーバーホールして弦をドイツ製に張り替えたオールドニューの不思議なピアノと、デノンのCDプレイヤー。アキュフェーズのプリメインアンプ、JBLのスピーカーから流れる音は実にゆったりとした心地よい鳴りである。更には130インチのプロジェクタースクリーンまで設備した店舗ホール60席を1時間2千円、第二,第四(土)夜のセッションは参加費千円と格安ですヨッシー‘S賛!

| 幸遊記NO.304 「柿崎幸史のクリエイティブジャズ」2016.11.7.盛岡タイムス |

「演奏中のエナジーだけは、どんなプレイヤーにも負けたくない!」そういうのは、盛岡市出身、現在川崎市在住でドラマー・コンポーザーとして活躍中の柿崎幸史さん(29)。彼は、3才からピアノ、小学5年からパーカッション、中学から作曲、高校からドラム。初見でもピアノを弾ける兄がいて、家の中には練習スタジオまで造ってくれた父母。最高に恵まれた音楽環境で育ち、大学時代にはジャズスポットで、ドラムの腕を磨き、上京してプロになった。

倫史(ともふみ)幸史(たかふみ)それこそ初見では読めない兄弟名。彼らに出会ったのは倫史さんが岩手大学の学生時代だったから幸史さんは盛岡三高生の時である。彼を見ていると、プロになりたい気持ちが店に出入りする誰よりも強かったので、僕は時折、店に出演する凄腕のジャズピアニスト・明田川荘之さんや、故・板倉克行さん等々に頼んで彼とセッションをやって貰ったりした。演奏が終ると彼は精魂尽き果てバッタリと店の長椅子に倒れこんでしまうことも度々だった。

彼自身演奏で表現出来ない分、口数が多くて僕は閉口したが、しゃべる能力は作曲という形となって現れ、彼は大学時代に組織したブルードットサウンズや、その他のバンドで演奏するオリジナル曲の演奏には感心した。音楽をやることがステータスと思って始めたことが「様々な音楽に対応しなければ食べて行けない現実の厳しさから、喜びと絶望が一ヶ月交替でやって来る」のだという。

それは見聞する側から言えば個性(魅力)のない音となり、音楽家(特にジャズメン)にとっては命取りになりかねないもの。だから「自分にしか出来ない生き方で、自分でなければ出せない音を創って、国外まで、ちゃんと勝負してゆく、今はその駒並べ状態の序盤だと思って基礎的なところから見直しているところ」だと目を輝かす。

見慣れたメガネをはずしての、アイコンタクト。上京後初となったリーダー作クリエイティブジャズカルテット「エンパシー」は全曲彼のオリジナル。ガンバレ!本当に将来を期待し、懸け、願い、心から応援しているひと達がいるんだからね。

倫史(ともふみ)幸史(たかふみ)それこそ初見では読めない兄弟名。彼らに出会ったのは倫史さんが岩手大学の学生時代だったから幸史さんは盛岡三高生の時である。彼を見ていると、プロになりたい気持ちが店に出入りする誰よりも強かったので、僕は時折、店に出演する凄腕のジャズピアニスト・明田川荘之さんや、故・板倉克行さん等々に頼んで彼とセッションをやって貰ったりした。演奏が終ると彼は精魂尽き果てバッタリと店の長椅子に倒れこんでしまうことも度々だった。

彼自身演奏で表現出来ない分、口数が多くて僕は閉口したが、しゃべる能力は作曲という形となって現れ、彼は大学時代に組織したブルードットサウンズや、その他のバンドで演奏するオリジナル曲の演奏には感心した。音楽をやることがステータスと思って始めたことが「様々な音楽に対応しなければ食べて行けない現実の厳しさから、喜びと絶望が一ヶ月交替でやって来る」のだという。

それは見聞する側から言えば個性(魅力)のない音となり、音楽家(特にジャズメン)にとっては命取りになりかねないもの。だから「自分にしか出来ない生き方で、自分でなければ出せない音を創って、国外まで、ちゃんと勝負してゆく、今はその駒並べ状態の序盤だと思って基礎的なところから見直しているところ」だと目を輝かす。

見慣れたメガネをはずしての、アイコンタクト。上京後初となったリーダー作クリエイティブジャズカルテット「エンパシー」は全曲彼のオリジナル。ガンバレ!本当に将来を期待し、懸け、願い、心から応援しているひと達がいるんだからね。